人生において、そう何度も遭遇する機会がなさそうなことの1つに、遺言の作成をあげられるのではないでしょうか。

実は、私(著者)の両親が遺言書の作成を検討していたのですが、どのようにすればいいのか分からないとのことで、ひとまず、私がチャレンジしてみることにしました。

そして、せっかく遺言を残すのであればと、今回、預貯金の一部を遺贈寄付に充てることに決めました。

※こちらの記事では、遺贈寄付について紹介していますので、よろしければ併せてお読みください。

結論として、自筆証書遺言保管制度というサービスを利用することで無事に遺言を作成することができたのですが、申請窓口では臨機応変な対応をしてもらえたりと、個人的に興味深い体験でしたので、自筆証書遺言保管制度での申請が受理されるまでの流れを、本記事にまとめてみました。

耳なじみのない言葉もたくさん出てくるかもしれませんので、なるべく嚙み砕きながら紹介したいと思います。

※本記事の内容は、2025年に実際に受理された申請の体験談に基づいて記載しています。遺言の作成や関連した各種手続きについては、専門機関へご確認ください。

遺言書の種類

さて、今回は自筆証書遺言保管制度の利用を前提に話を進めてしまっていますが、そもそも、遺言にはどのような種類があるのかをざっくりと確認しておきましょう。

遺言には3種類あるようです。[1]

①公正証書遺言

公証人と呼ばれる法律の専門家に公文書(公正証書)として代筆してもらう遺言書です。

遺言書の原本は、公証役場にて保管されます。

余談ですが、冒頭で、遺言の作成は人生において何度もなさそうと言いましたが、公証人の方々は、自身のものはともかく、何度も作成することになりそうですね。

②自筆証書遺言

本人が法律で定められた様式に基づいて、手書きで自作する遺言書です。

なお、自由に記述して法的効力を持たない遺言は、一般にはエンディングノートと呼び分けるようです。

③秘密証書遺言

公証人に遺言の存在自体を証明してもらう(但し、保管はされない)遺言書です。

公証役場での手続きでは、遺言を既に封筒で閉じた状態(秘密)で行われます。

遺言の文書は、本人の署名押印があれば、自筆でなくても大丈夫です。

私は、この3種類のうち、自筆証書遺言にあたる遺言を作成したことになります。

次章では、自筆証書遺言を作成した場合に利用できる保管制度について紹介します。

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度のことです。

本制度は、紛失はもとより、中身を盗み見られたり、改ざんや破棄などを防止する目的から2020年に開始されました。[2]

また、申請時に遺言の記述が定められた様式を満たしているかチェックを受けられることや、その他にも、相続開始後に家庭裁判所における検認が不要になったりとメリットがあるようです。[3]

もちろん、保管した遺言の撤回や修正もできます。

上述したようなメリットから、私もこの制度を利用することにしました。

ちなみに申請費用は(遺言書1通分の)3,900円でした。

なお、自筆証書遺言保管制度の登場により、上述の秘密証書遺言は費用面や安全性の担保という点でメリットが薄まったとみなされることがあるなど、現在はあまり推奨されていないようです。

申請の事前準備

それでは、遺言書の作成も含めて自筆証書遺言保管制度の申請までの具体的な話に入りましょう。

申請にあたって、私が準備したものは以下になります。

・遺言書

・保管申請書

・住民票の写し

・顔写真付きの身分証明書

※申請費用は収入印紙で納めますが、申請手続きを行う法務局で販売されており、窓口での遺言書のチェックが終わって、担当者より指示を受けてから購入しました。

以降は、遺言書と保管申請書について、私の経験からお話させていただきます。

遺言書の作成

まず、肝心の遺言書の作成についてです。

法務局のウェブサイトで公開されている自筆証書遺言のサンプルなどを参考としながら、一度、パソコンの文書エディタで下書きを作成してから、ボールペンでA4用紙に書き写しました。

私の遺言書の構成は、以下の通りです。

本紙が一枚:遺言内容を記載したもの

別紙が数枚:預金口座の情報を記載したもの

ここでは、本紙の遺贈寄付についての遺言文のサンプルを紹介します。

せっかくですので、ここではリブへ遺贈する場合を例としましょう。

遺言者は、遺言者が所有する別紙2の預貯金から30万円を特定非営利活動法人

動物解放団体リブ(長野県木曽郡木曽町開田高原西野4427番地)に寄贈する。

上述のサンプルにあるように、基本的には以下の情報を含む必要があります。

遺贈する遺産の指定: ここでは、別紙2の預貯金から30万円

遺贈する団体の名称: ここでは、特定非営利活動法人 動物解放団体リブ

遺贈する団体の住所: ここでは、長野県木曽郡木曽町開田高原西野4427番地

後述しますが、保管申請書にも受遺者として、対応する情報を記載することになります。

続いて、別紙について簡単に説明します。

別紙には、具体的な遺産を指し示す情報などを記載しますが、それらは、本紙の遺言文の中で参照先として使います。

例えば、預金口座や不動産の所有があれば、その口座情報や登記情報といったものです。

これらの情報は、通帳や銀行カード、登記簿の一部をA4用紙にコピーしたもので構いません。

私は、通帳と銀行カードをコンビニのコピー機で印刷しました。

ちょっとした体験談ですが、申請窓口で、印刷された銀行カードの記載に判別しづらい部分があると指摘されました。

但し、その場で判別しづらい箇所の脇にボールペンで添え書きするだけで大丈夫でした。

保管申請書の記入

次に、保管申請書の記入についてです。

保管申請書は、法務局のウェブサイトからPDF版をダウンロード、あるいは、法務局の窓口で紙媒体の用紙を入手できます。

また、PDF版の申請書はパソコンで記入欄を入力してから印刷、あるいは、先に印刷してから手書きで記入しても問題ありません。

私は、パソコンで入力してから印刷しましたが、申請窓口でチェックを受けた上で、記入漏れの追記や訂正は手書きで全て対応できました。

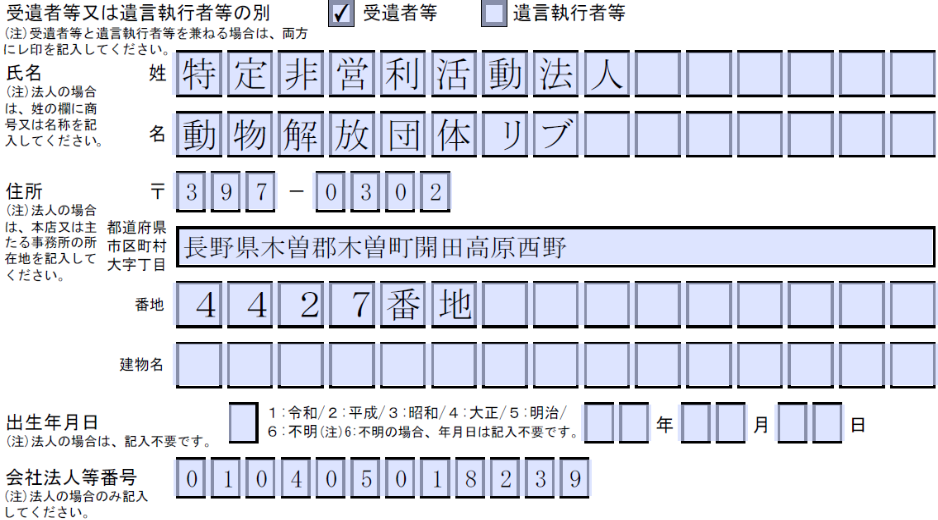

ここでも、遺贈寄付に関する記入事項のみ紹介したいと思います。

遺言文で指定した遺贈先の団体を、受遺者等として記入します。

以下は、リブの場合の記入例です。

記入例にあるように、法人登録されている団体の場合は法人番号を記入しますが、遺贈先となる法人情報は国税庁の法人番号公表サイトにて調べることができます。

以上、遺言書と保管申請書の作成について搔い摘んで説明をさせていただきました。

事前準備が整ったら、さっそく自筆証書遺言保管制度の申請をしてみましょう。

保管制度の申請

申請手続きは、法務局のウェブサイトから予約します。

予約当日、申請窓口で準備した書類を提出したら、内容に不備がないかの目視によるチェックが終わるのを待つことになります。

ここでもまた、ちょっとした体験談ですが、私の遺言書はその場で切り貼りされることになりました。

実は、自筆証書遺言の様式として、左側の余白は2cm空ける必要があるのですが(機械で読み取る際に問題になるといったようなことを担当の方は言っていたように思います)、この2cmの余白に際どい箇所があるとのことでした。

対処方法として、以下の二択を提示されました。

・私の方で、余白に余裕のある右側を切って、別のA4用紙に貼り付ける。

・担当の方にて、余白に余裕のある右側を切って、別のA4用紙に貼り付ける。

結論として、担当の方にてカッターで切って、別の用紙にのり付けしてもらいました。

このような離れ技も披露してもらい、無事に提出書類のチェックが終わりました。

後は、事務手続きの待ち時間を利用して購入した申請費用は収入印紙を渡して、最後に保管証を受け取って申請完了です。

おわりに

いかがだったでしょうか。

自筆証書遺言保管制度の申請までを簡単な予備知識と共に、搔い摘みながら紹介させていただきました。

個人的には、申請後に両親に説明しなければならないことを除けば、窓口でも柔軟な対応をしてもらえたこともあり、大変な手続きというほどではなかったように思います。

皆さんにも、自筆証書遺言保管制度がどのようなものかイメージが伝わり、また、遺言を残すことや遺贈寄付について考えるきっかけになれば幸いです。

出典

[1]https://www.houterasu.or.jp/site/faq/sozoku-igon-002.html

[2]https://houmukyoku.moj.go.jp/tottori/page000001_00087.html

[3]https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html