皆さんは、毎年9月13日は国際遺贈寄付の日(International Legacy Giving Day)であることをご存知でしょうか?[1]

始まりは、2011年に遡るようで、善意のために遺言で寄付を残した人々を称え、遺贈寄付についての認知度を高める目的から、ヨーロッパの複数の団体によって催されたのをきっかけとして、それ以来、世界各国で様々な取り組みが行われるようになりました。[2]

日本国内でも、毎年9月13日を含む一週間を「遺贈寄付ウィーク」と銘打ちキャンペーンが実施されています。[3]

本記事では、遺贈寄付の概略や国内での動向などについて、著者の考察も織り交ぜながら紹介したいと思います。

なお、こちらの記事では、自作の遺言による自筆証書遺言保管制度の利用について体験談を元にまとめてみました。

遺贈寄付とは

早速ですが、遺贈寄付とはどのような行為なのか確認してみましょう。

端的に言えば、遺産から公益団体に寄付をすることですが、一般には以下の3つを総称して遺贈寄付と呼ばれるようです。[4]

①遺言による寄付(遺贈)

遺言に、財産の全部または一部を公益団体に寄付することを書き残す方法です。[5]

ここでの遺言とは、法的効力を持つものです。

②相続財産の寄付

相続人が、相続財産の全部または一部を公益団体に寄付する方法です。

寄付は相続人の側の意思、あるいは手紙や口頭といった遺言以外の方法による依頼を受けてなされます。

③契約による寄付

公益団体と、亡くなった後に財産の全部または一部を寄付に充てる贈与契約をする方法です。

ここでは、信託契約や死亡保険金の受取人での指定なども含めます。

ちなみに、公益的な活動を目的としていない団体への遺産からの寄付は、単に遺贈と呼び分けるようです。

遺贈寄付には、社会貢献といった思いが込められていると言えるかもしれませんね。

遺贈寄付の動向(件数)

次に、国内における遺贈寄付の動向についてお話したいと思います。

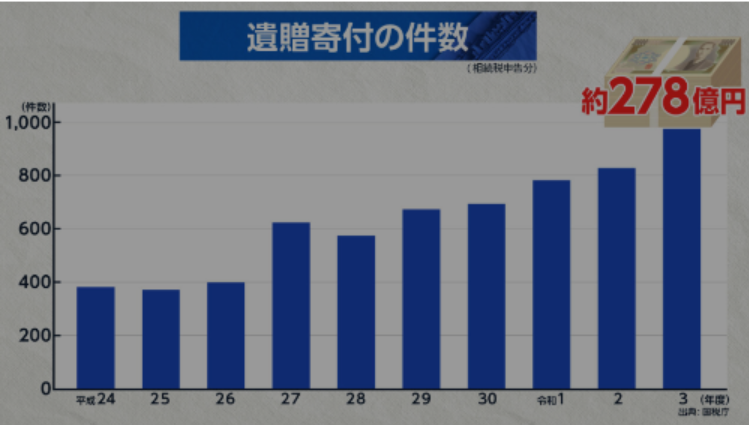

日本では、一般に寄付文化が根づいていないという背景もあってか、広く知られているとは言えませんが、それでも遺贈寄付の件数は、増加傾向にあるようです。

国税庁から開示されたデータに基づいた集計によると、令和3年には973件、総額約278億円に達しました。[6]

出典:NHK

このような増加の背景として、いくつかの原因が考えられるかもしれません。

社会貢献に対する意識の高まり

1つには、人々の社会貢献に対する意識の向上があげられます。

例えば、上述のグラフでは平成27年度(2015年4月~2016年3月)の件数が突出していますが、国連がSDGs(持続可能な開発目標)を採択したのは、この年度(2015年9月)になります。

もちろん、グラフ1つから因果関係について断定的なことは言えませんが、いわゆる、世代間倫理にあたるような視点から、将来世代のために、現在の自分たちに何ができるかを考える人は増えているのではないでしょうか。

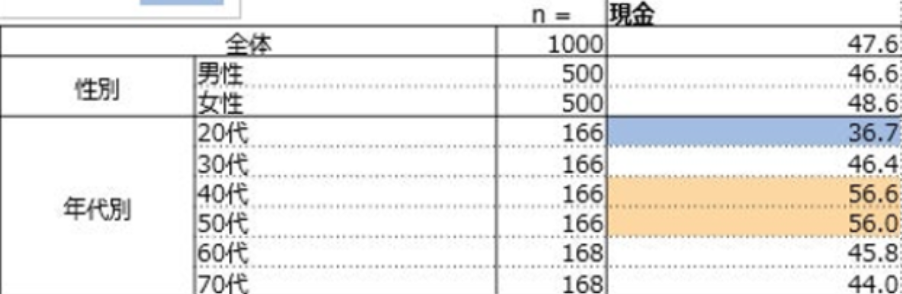

このことを後押しするかは分かりませんが、以下は、一般社団法人日本承継寄付協会による遺贈寄付に関する2023年の実態調査から、現金による遺贈寄付の意向があるかどうかについて尋ねた集計結果の抜粋になります。[7]

出典:一般社団法人日本承継寄付協会【2023年「遺贈寄付」に関する実態調査】からの抜粋

集計結果から、40代と50代が、より年配の世代よりも10%以上も高いことが分かります。

また、30代(46.4%)も、60代と70代を若干上回っています。

この実態調査は1000人を対象になされたものであり、集計結果から読み取れることが、人口全体に当てはまるとは限りません。

とはいえ、全体的に若い世代の方が社会貢献に対する意識が高く、さらに、ミドル世代になると、自身の遺産をどうするか具体的に考える段階に至っている、といったような推察は的外れとはいえないでしょう。

終末期に対する意識の高まり

人々が、自身の終末期について意識する機会が増えたであろうことも遺贈寄付の件数増加の背景として説明できるかもしれません。

例えば、生涯独身で暮らす人や、子どもがいない世帯における相続人の不在があげられます。[8]

相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属しますが、2023年度には、相続人が不在で国庫に入る財産が過去最高の1000億円を超えたようです。

また、2010年代には、終活ブームが起こっていたと言われています。[9]

「終活」という言葉は、2009年に初めて用いられた造語になりますが、2020年のインターネット調査では、20代でも93%が終活という言葉を知っているとのことでした。[10]

実は、著者も過去に友人からエンディングノートをプレゼントされたことがあります。

上述したような背景から、自身の遺産について意識せざるを得ない人々も増えたのではないでしょうか。

ちなみに、法務省でもエンディングノートや遺言書の作成を推奨しています。[11]

これは、相続をめぐるトラブルの防止や、手続きの円滑化が主な目的になりますが、遺言を残すにあたり、どうせなら遺産の一部を寄付に充ててみようと、考える人がいてもおかしくありません。

ここまで、遺贈寄付の件数増加について考えられる要因をあげてみました。

もちろん、社会貢献や終末期に対する意識の高まりといった帰結に目新しさはありませんが、あらためて状況証拠となりそうな具体的な社会現象と照らし合わせることで、これまでの考えを整理したり、その先について思案するきっかけになればと思います。

将来的にも件数の変動と、その時の社会現象との間に、何かしらの関連性を見出すことができるかもしれません。

今後、どのように推移するか興味深いですね。

おわりに

以上、遺贈寄付の概略と国内での動向について、著者の考察を織り交ぜながら紹介させていただきました。

少しでも、理解を深めるお役に立てたのであれば幸いです。

個人的には、遺贈寄付の件数の推移は注目すべき指標の1つであるように思いました。

公益性を目的とした啓発活動などは、往々にして、その成果が短期的には目に見えないものですが、活動の積み重ねは、こういった統計に成果として現れるかもしれません。

自身が生活していくことを考えると、将来的なお金の心配から寄付に足踏みをしてしまうことは自然なことです。

但し、遺産からであれば、より良い未来のために役立ててほしいと思う人はいるでしょう。

もしかしたら、あなたの善意ある行動が、このように考える人を増やすことにつながっているかもしれないですね。

※冒頭でもお伝えしましたが、関連記事として、自作の遺言による法務局の保管制度の利用について紹介しています。

よろしければ、併せてお読みください。

あなたにできること

・遺贈寄付について調べてみる

・遺贈寄付について知り合いと話し合ってみる

・実際に遺贈寄付のための遺言を作成してみる

出典

[2]https://www.legacygiving.eu/en/international-legacy-giving-day-2/

[3]https://izoukifu.jp/campaign_2024/

[4]https://izoukifu.jp/consideration/about/

[5]https://souzoku.asahi.com/article/13544060

[6]https://www.nhk.or.jp/minplus/0121/topic064.html

[7]https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000063820.html

[8]https://www.nikkei.com/article/DGKKZO86655950Q5A210C2CT0000/

[9]https://kobe-c.repo.nii.ac.jp/record/5439/files/201703_031-13.pdf